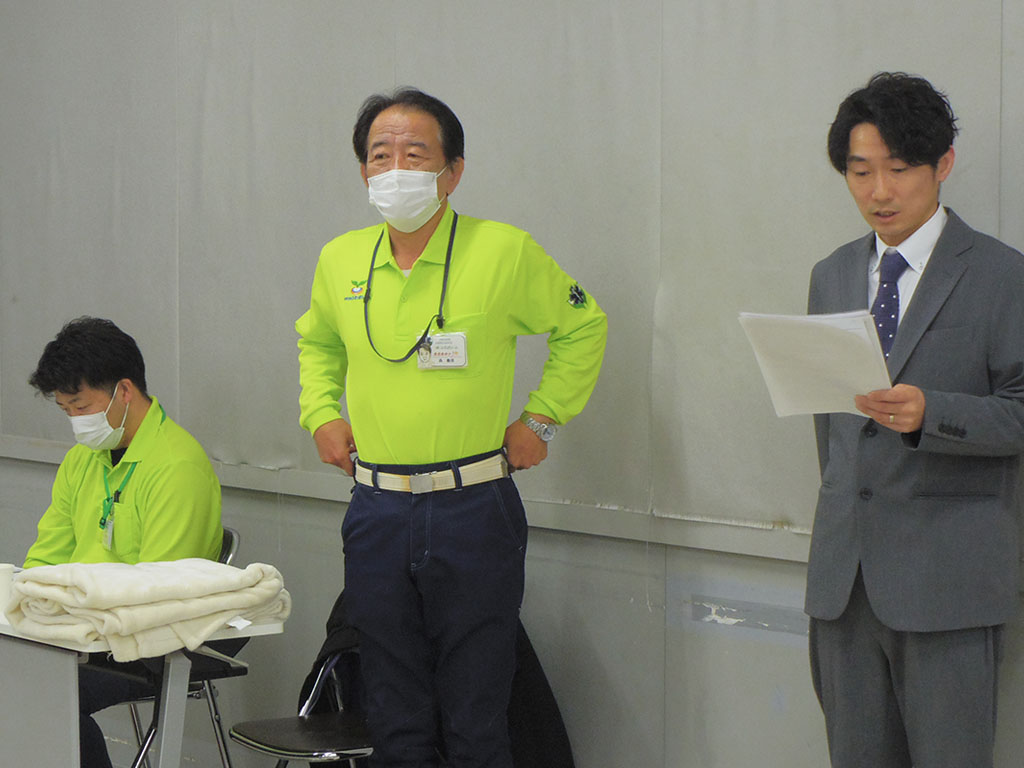

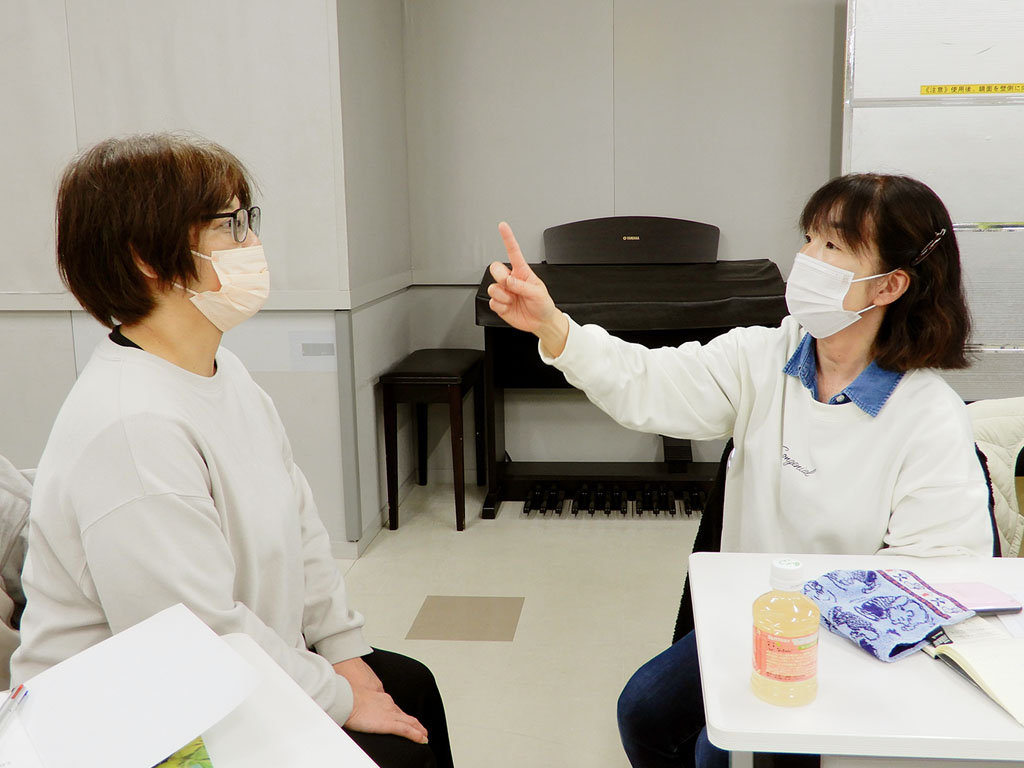

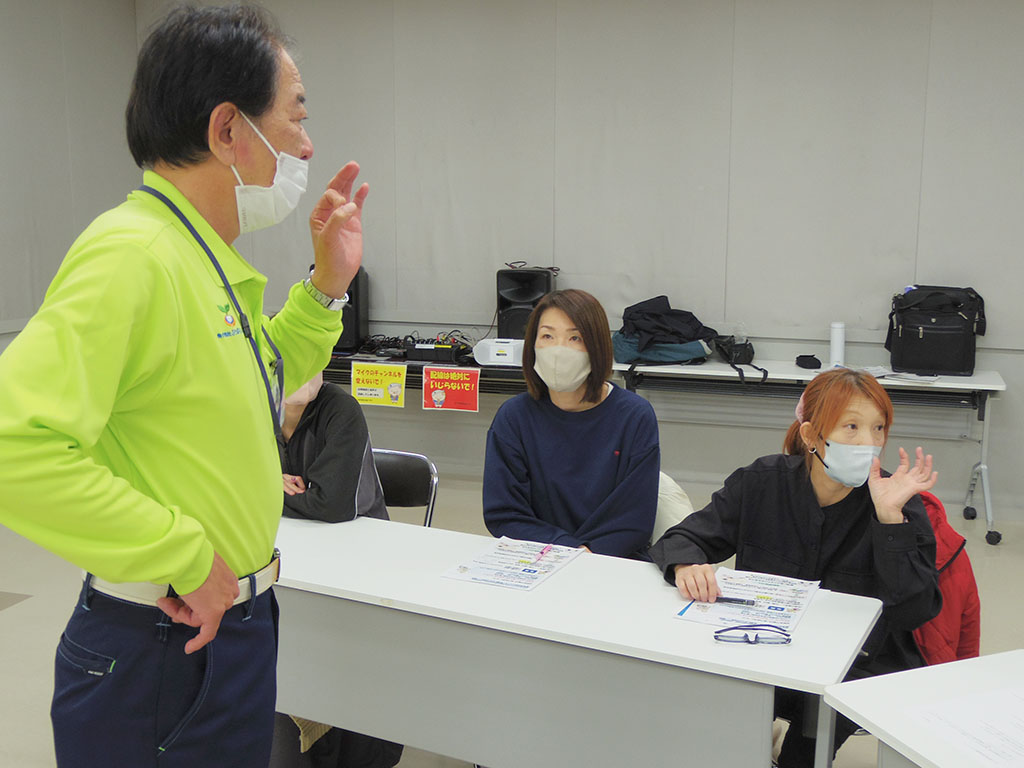

令和7年2月21日(金曜日)アミューあつぎ(7階)ミュージックルーム2を会場に 今年度2回目の研修会を行いました。今回の内容は救急救命士が教える“緊急時対応シリーズ”「転倒した人の対応方法」でした。日中の仕事を終えてから駆けつける介護職員も多く21名の参加者が集まりました。18:30に研修部会の廣石さんの司会進行で研修が始まりました。

来住会長からご挨拶

みなさんこんばんは。今日は転倒した利用者さんへの対応を学びます。介護現場でできるだけ起きてほしくないのが転倒ですが、万一利用者さんが転倒してしまった場合にいち早く対応することで重症化を防ぐことができると思います。なるべく実践する場が無い方が良いのですが、避けられないこともあります。専門家の森先生のお話をお聞きして必要ある場面で適切に対応できるようしっかり学んでお土産にしてください。

救急救命士の森義信先生(株式会社ふたばらいふ代表)の研修が始まりました

最初に資料をもとに説明し、その後実際の対応を実践していただき、最後に心肺蘇生の必要性とAEDの体験をしていただこうと思います。

「転倒した人の対応」を外傷と病気に分けてポイントを説明していただきました。

意識消失がなくても頭部を打撲した場合には1~2ヶ月後に症状が現れることもあるので、それまでと違う様子がないか観察してください。頭痛や認知機能の低下、怒りっぽくなるなど変化がある場合には脳の隙間に血がたまる慢性硬膜下血腫かもしれません。脳神経外科への受診を考えてください。

大腿部やでん部を打撲した場合には、肌色の変化や腫れ、内出血に注目してください。骨粗鬆症のある高齢者は軽度の打撲でも骨折してしまいます。麻痺や糖尿病、認知症の方は痛みを感じにくく骨折していても歩行できる事があり、気づきにくいためより注意が必要です。顔色の変化にも注目してください。顔色が赤ければ血圧が高いとか熱がある、青いと貧血を起こしているかもしれません。家族が気づかなくても定期的に見ているヘルパーさんが気づくことも多いはずです。

外傷と病気いずれの場合も急な急な容態変化で救急車を呼んだら意識状態を確認し、Airway(エアーウェイ・気道確保)、Breathing(ブレス・人工呼吸)、Circulation(サーキュレーション)の確認を継続しましよう。“ABC”で覚えるとよいでしょう。

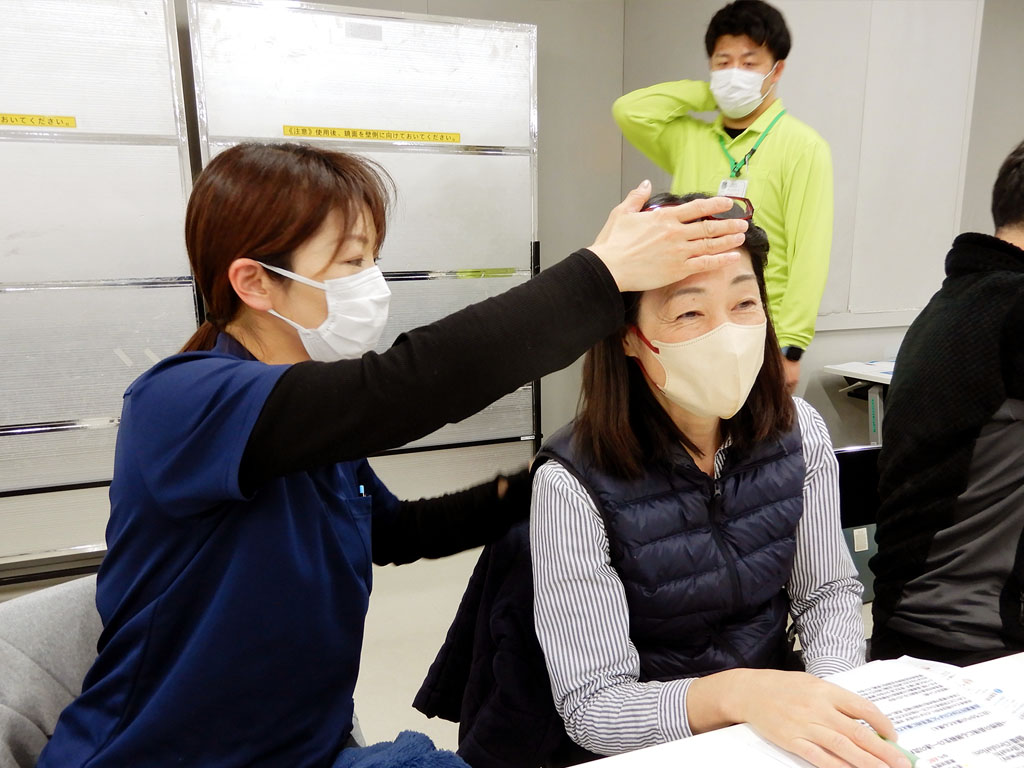

頭を(額側から)抑えて、首の後ろを触ると骨を触ることができます。この時に痛みが出ている場合には頚椎を損傷している可能性があります。相手の骨を触ってみることで他人の症状を診る感覚をつかめるようになります。

まず「触りますね。痛くないですか」と声をかけ、外表面の損傷について確認します。どのように転倒したかわからない場合は血腫(たんこぶ)が無いかを見て、頸部を触って痛みがないかを確認します。外表面に明らかな損傷がない場合は「胸を触りますね」と声をかけ、肋骨に損傷がないかを確認します。痛みがある場合は骨折していると思うので救急車を呼んでください。おなかを触って腹部に痛みがある場合は内臓を損傷していることが考えられます。骨盤は大きな骨なので折れることはめったにありませんが、触ってみて万一痛みがある場合にはすぐに救急車を呼んでください。骨盤の中には様々な神経が通っているので、なるべく患部を動かさずに顔色などを観察しながら待ちましょう。痛みが強い場合は座布団などで痛くない姿勢を保てるようにしましょう。ヘルパーとして転倒した利用者さんを触るのは抵抗があると思うが、訪問時に倒れているなど転倒の瞬間を見ていない場合にはすべての疑いをもって触ってみることは有効です。

出血がある場合に上腕骨の外側から掴んで押し付け動脈を圧迫すると脈が止まり、有効に止血することができます。主に体の内側にある動脈の血流は止めにくいのですが、上腕など外側を通っている部分をうまく圧迫することで止血に役立てることができます。

【質問】失禁がある場合にはすぐに救急車を呼んだほうが良いですか?

【答え】「なんでおしっこを漏らしたか」と聞いてみて、理由がわからなかったり転倒が疑われる場合には、本人の希望を聞いて救急車を呼ぶことを考えてください、救急車を呼ばないまでも心配な場合にはご家族などに報告しておきましょう。

【質問】救急車を待つ間に転倒した方の姿勢を保つ方法について教えてください。

【答え】足などが不自然は方向に向いている場合や痛みを感じている場合には痛みがないように座布団などで姿勢を保つようにしてください。なるべくご本人が痛くない姿勢を聞きながら、少しずつ動かして調整してみてください。

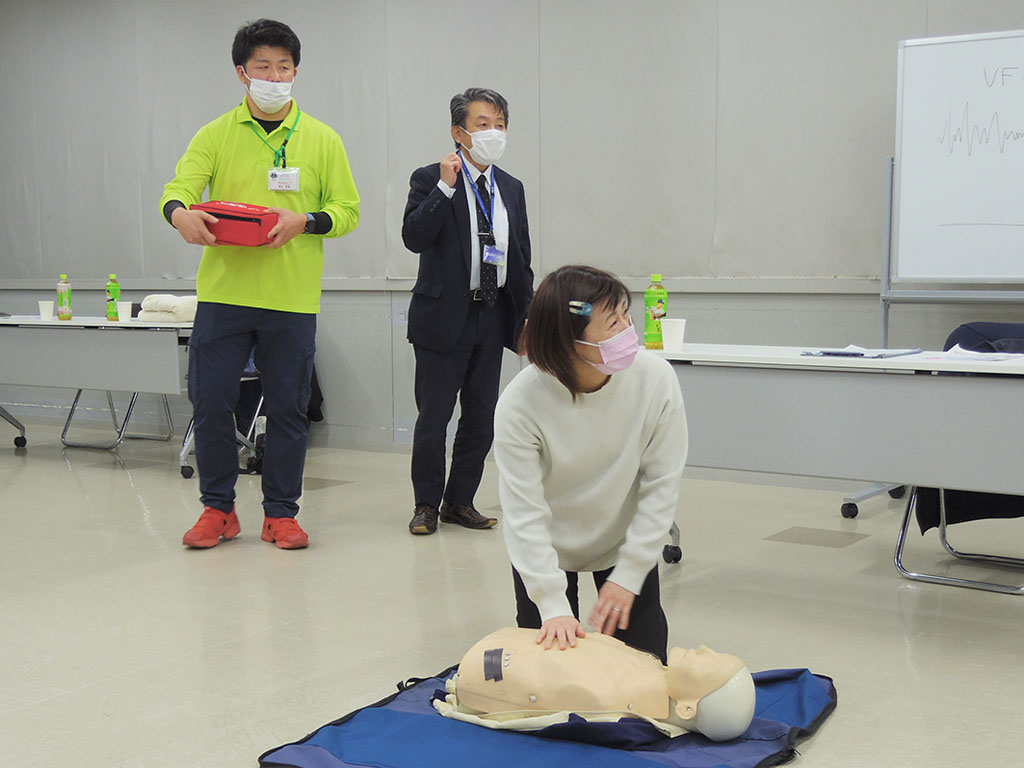

救急車が到着し救急隊員に引き継ぐまでの間、心肺蘇生をすることで脳の壊死を防ぐことができます。頭に少しでも血液を届けることができれば、植物状態にならずに済むことがあります。以前は胸骨圧迫5回と人口呼吸を2回と言われてきましたが、現在は胸骨圧迫30回で人口呼吸はしなくても良いとされています。胸骨圧迫によって血液内に残っている酸素を送ることで十分効果があることが証明されています。

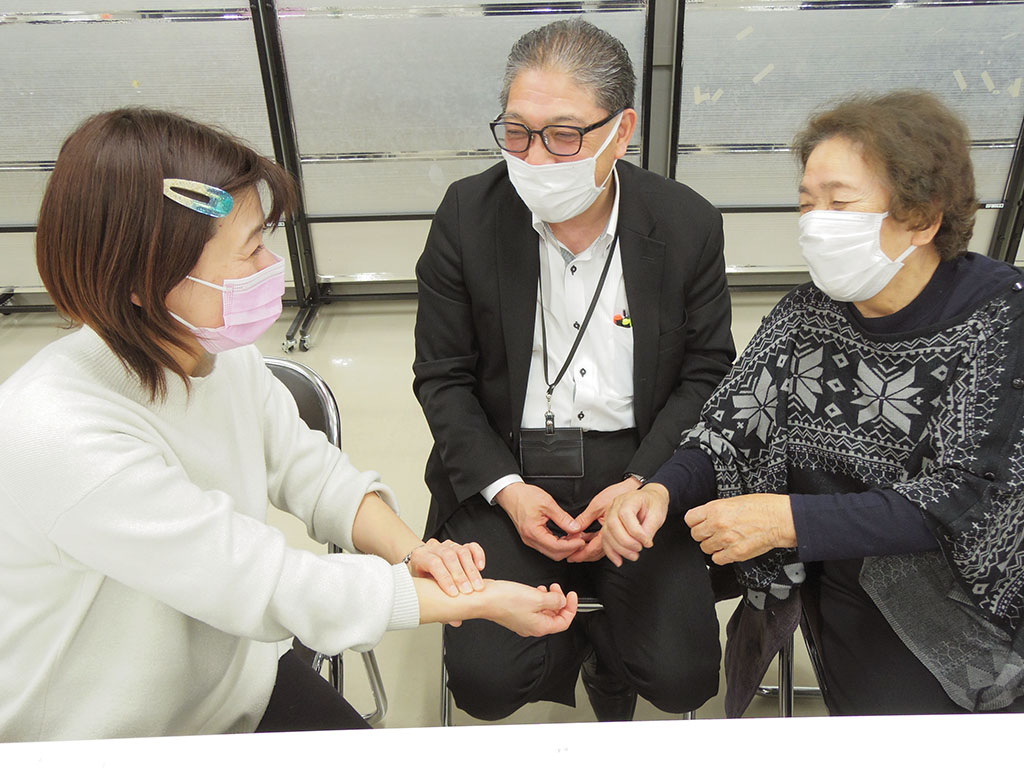

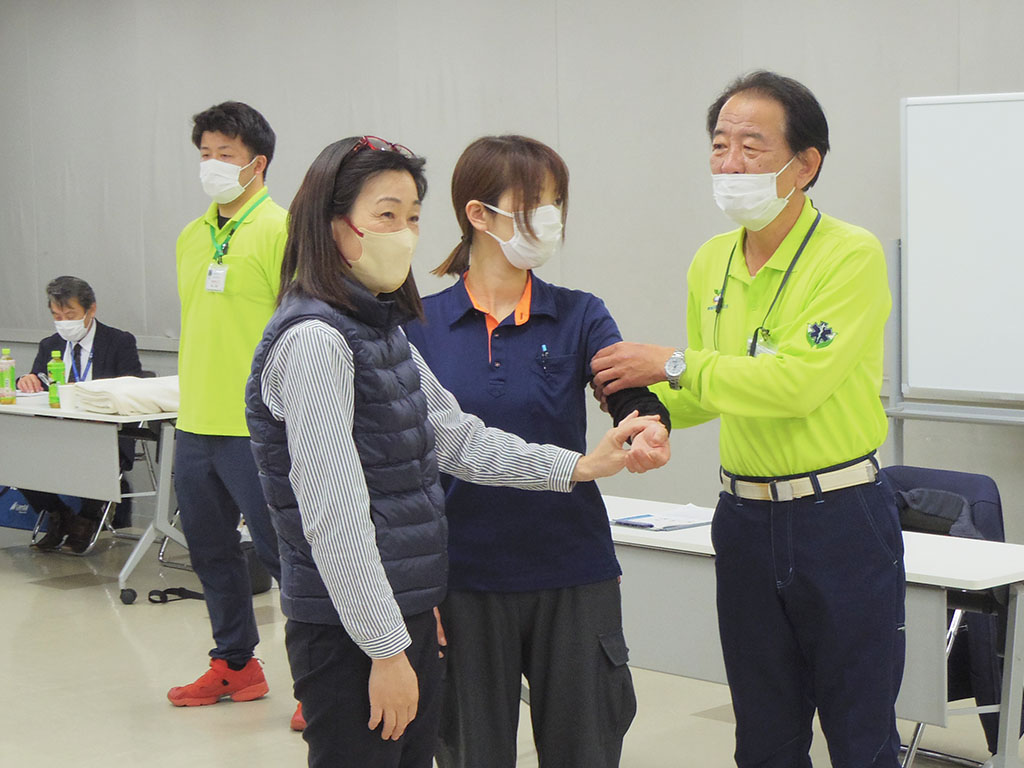

フクダ電子株式会社の山本さんにご協力頂いてAEDトレーナーを用意していただきましたので、これから実践で学んでいきましょう。最初に森さん・鳥丸さん・山本さんのお手本を見せていただき、次に3人1組になり実践形式で学びました。

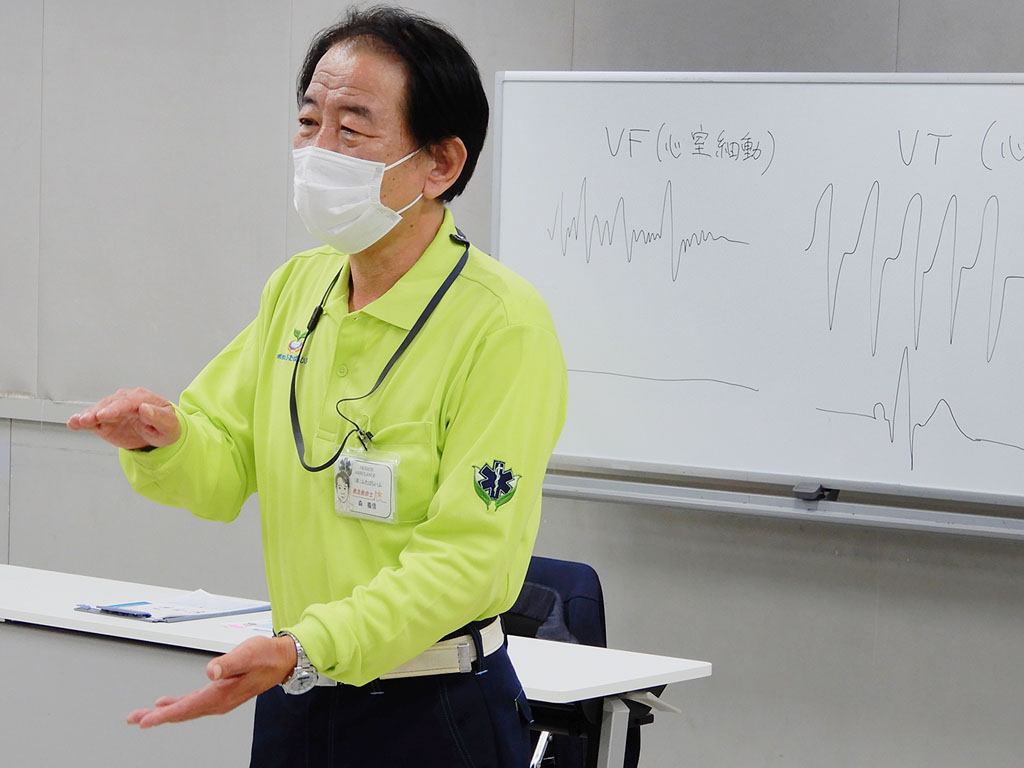

倒れている人を発見したら、まず耳元で「……さん大丈夫?」と声をかけます。答えがなければ、周りに人がいる場合は人を呼んで協力してもらいましょう。他に人がいない場合は最初に救急車を呼びます。応援がある場合は声をかけあい救急車を呼ぶ、胸骨圧迫、AEDを持ってくるなど分担します。30回の胸骨圧迫を繰り返し、AEDの用意ができたら音声ガイドに従って心肺蘇生を行います。①胸を裸にしてパッドを素肌に貼り付けます。②心電図の解析中は身体に触らず待ちます。③電気ショックが必要な場合はガイドに従ってショックボタンを押します。電気ショックに間は患者さんから離れてください。④電気ショックが終わったら次に心電図の解析が始まるまでの2分間、30回の胸骨圧迫を繰り返します。

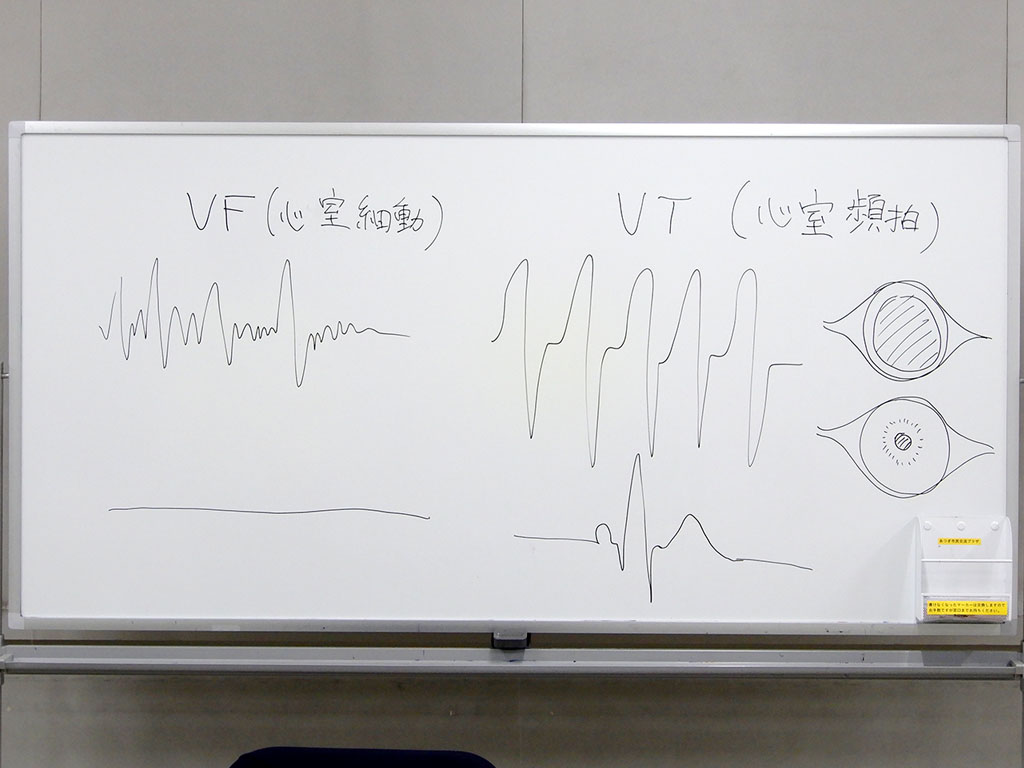

※鳥丸さんがホワイトボードに心電図や瞳孔の説明図を描いてくれました。

緊急時に今日学んだことが役に立つようご家族や事業所の方に共有していただきたいと思います。これからも利用者様の安全を守れるよう厚木市の介護事業者の一員として務めてまいりたいと考えております。もう一度先生に拍手をして感謝を伝えたいと思います。(拍手)

株式会社ふたばらいふ ホームページ(外部リンク)